時は享保、シンセの風が吹く

舞台は享保18年(1733年)の江戸城。

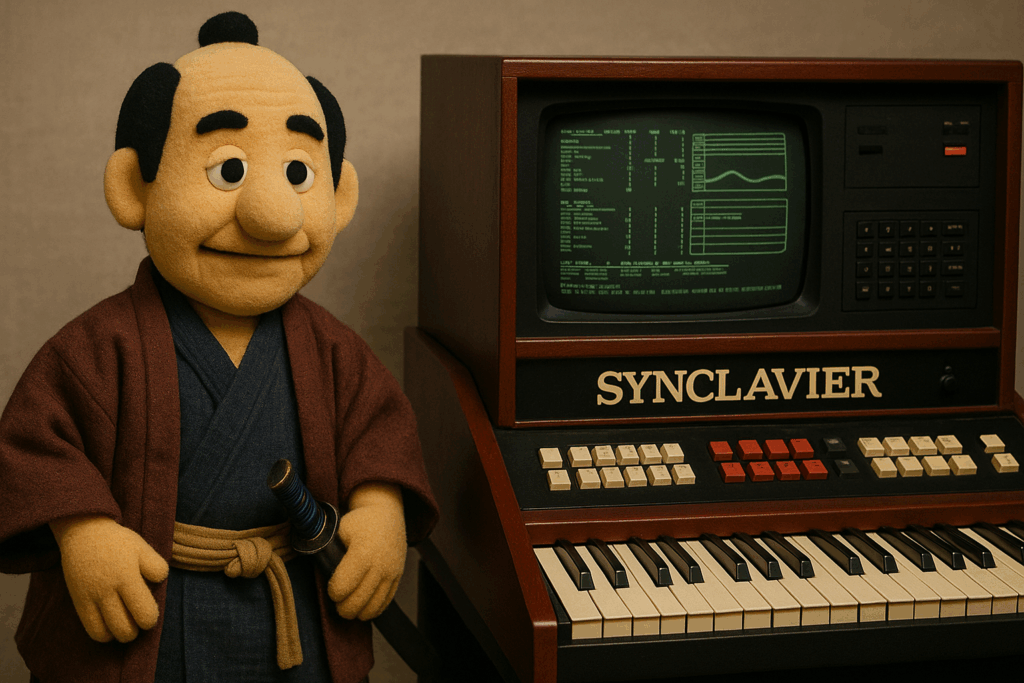

徳川吉宗が改革の一環として導入を決めたのは、なんと…**次世代型FM音源サンプラー「シンクラビア」**だった――。

「和太鼓ばかりではマンネリ。この際、洋の東西を問わず最先端の音を…」(幕臣・大岡越前守の手記より)

オランダ商館経由で長崎に持ち込まれた謎の黒い箱。

その名は「Synclavier II」。

荷を解いた瞬間、江戸の空気が変わった――。

将軍ライブ開催!御前演奏で“江戸シンセ浪漫”

音の出どころは本丸奥の御座所。

床几(しょうぎ)に座る将軍の前で、音楽奉行が**「尺八+和琴+FM音源」**の合奏を披露。

そしてついに流れ出す“夜桜の中のベースアルペジオ”。

「ふぉぉぉ……これが、音の革命……!」

思わず裃(かみしも)を脱ぎ捨て、天守に向かってダンスを始める旗本たち。

一方で、「御用金をこんな箱に!?」と反発する保守派老中も。

議事録に残る「キックドラムで城が揺れた」

史料『幕政音楽記』にはこうある。

「午刻(ひるすぎ)、突如として城内に雷鳴の如き低音。これ“キックドラム”なる音也。石垣微震、鳥驚き飛ぶ。」

この音が江戸の民衆にも届き、長屋の子どもたちが**“将軍サウンド”を口ずさむ現象**が各所で発生。

寺子屋では“シンクラビア音階”が必修科目に。

編集部コメント

江戸とデジタルの融合が、なぜか心に刺さる。

将軍とシンセ…あまりにミスマッチなのに、不思議と納得してしまうのは、時代を超えて「音」が人を動かす力を持つからかもしれない。

それにしても、シンクラビアを運んだ籠かきたちの肩こりが心配である。